【空欄編】「三つで括って覚える経済」:市場経済

※この記事は加筆修正・再編集を行った改訂版があります。以下のページをご覧ください。

- ●需要と供給

- ●「価格と生産量」の決まり方

- ●3つ +1 の市場

- ●均衡価格の変化

- ●3つの市場と3つの価格

- ●寡占市場の問題点

- ●市場の失敗

- ●市場における政府の役割

- ●景気の変動 1 +3

- ●ケインズ理論

- ●景気循環 3 +1

- ●物価の変動 1+3

- ●インフレの2形態 + 1

- ●インフレ例

- ●インフレ、デフレ・・・喜ぶのはどっち?

- ●インフレ・デフレにかかる日本の3段階

- ●トレードオフ・機会費用・比較優位

●需要と供給

①「( )と( )」が沢山いる完全競争市場の場合

②「( )と( )」の関係で

③「( )と( )」が決まる

※安く、沢山手に入る

●「価格と生産量」の決まり方

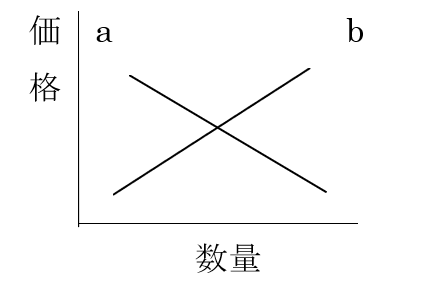

右下がり a が ( )曲線

右上がり b が ( )曲線

交点(均衡点)が「均衡価格」(( )価格)と( )量

●3つ +1 の市場

①財市場

消費者が「( )手」 = ( ) 側

需要>供給 → 価格が ※( あがる or さがる )

②金融市場

消費者が「( )手」 = ( ) 側

需要>供給 → 金利が ※( あがる or さがる )

③外国為替市場

消費者が「( )手」 = ( ) 側

円の需要>円の供給 → 円( )

※どっちが円高 100円→ (90円 or 110円)

※+1労働市場 むしろこいつが出そう

労働者が「 ( )手 」 = ( )側

需要>供給 → 賃金が ※( あがる or さがる )

●均衡価格の変化

変化はどっち? ※必ず図を書いて確認

① 買い手(需要曲線)? 売り手(供給曲線)?

② 左に動く? 右に動く?

③ ②がわからない場合は・・・・

価格は下がる?上がる?

取引量は増える?減る?で判断

〇原材料が値上がりすると

→( ) 価格↑ 取引量↓

○所得が上がると

→( ) 価格↑ 取引量↑

○炭素税の導入

→( ) + ( )

●3つの市場と3つの価格

・自由競争市場 → 均衡価格

・寡占市場 → ( )価格

・独占市場 → 独占価格

●寡占市場の問題点

①( )・リーダーによる管理価格

②( )競争・・・消費者にあまりメリットなし

③ → 価格の( )性

●市場の失敗

価格機能がうまくいかず、効率的な資源配分が達成されていないケース

ベスト3 +1 ※超頻出 しかも 理解力・判断力が必要

① 独占(自然独占)・寡占

②( ・ )

③( )の供給

※+1 ( )の非対称性 企業 > 家計

①は競争原理の阻害→価格が 「( )」 供給量も「( )」 =失敗

特に、電力・ガス・水道などの費用逓減(ていげん)産業

電気やガスなど社会的なインフラとして巨額の設備投資を必要とする反面、供給が進むにつれて

費用が減少し、安定供給するので、新規参入しにくい=「自然独占」状態になりやすい

また、「( )」で、規模が大きくなるほど、生産量が増え、生産物あたりの費用を低下することができるが、ある程度の規模を超えるとコスト高になり、「価格がアップ」=失敗

②の「外部」とは、自分以外の他の主体(第三者)に影響を与えてしまうこと

○「外部経済」は

「市場を通さずに」(=価格メカニズムが働かず)利益(プラス)をもたらすもの

例 養蜂場と果樹園 新駅と商店街 水田・森林の洪水防止機能

※プラスだけど、お金とモノ・サービスが交換されない=失敗

(養蜂場と果樹園、新駅と商店街は、お互いに利益を与えあっているが、相手からその分の対価を徴収することができない)

また、当事者が生産決定に考慮するのは自己に帰属する分の便益だけなので、

社会的に最適な量より生産・供給が「( )」に = 失敗

※「教育」や「研究開発」も外部経済に該当する

○「外部不経済」は

市場を通さずに(=価格メカニズムが働かず)不利益(マイナス)をもたらすもの

例 公害 上流の工場の垂れ流しが下流の工場、地域住民に悪影響

新駅と商店街は外部経済の例ではあるが、

他方で、騒音やゴミ問題という不利益が生じた場合は、外部不経済にもなる

「観光」も、場合によっては外部不経済に

外部不経済は、企業が自分の利益だけを追求し社会的なコストを負わずに生産する

(市場を通していない)ため、(周辺住民の犠牲の上にあぐらをかいて)、結果的には

出し得、そのため生産・供給「過剰」△になり、適切な資源配分とならい

= 失敗

※コロナ禍も「過密による感染拡大」のため、外部不経済の一例

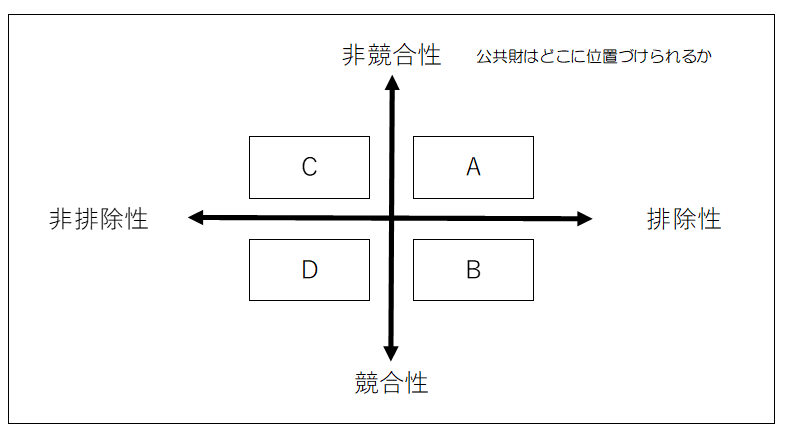

③不特定多数の人が利用する「公共財は」市場になじまない

民間では「利潤」を生み出すことができないため、市場メカニズムのもとでは供給されない

→もし市場に任せたら、供給が「過少」▼に

なぜか? 道路・警察などを連想してみよう

公共財の二つの「非」がつく性格 2 +1

・( )

対価を支払わないフリーライダーの消費を排除できない

・( )

多くの人が「同時」に消費でき、他の人の消費機会を減らさない

・この結果 → 民間は 利益 がでないので参入しにくい

ただし、「鉄道」「高速道路」には非排除性はないので、民営化も可能

※一方で、コロナ対策という「伝染病の予防」は、「公共サービス」に該当

●市場における政府の役割

①独占・寡占に対して

・( )法

・( )委員会

・( )料金の設定

②外部経済・外部不経済に対して

○外部経済

・( )

○外部不経済の「内部化」 負担を市場の内部に取り込ませる

・直接規制 → 浄水器の設置など

・課税

・企業に補償させる

※プラスチックごみの増加(外部不経済) → レジ袋の有料化もこの一例

③公共財の不足について

・政府が「最適な資源配分」をしなくてはならない

※+1 情報の非対称性

・政府の対応 インサイダー取引規制など

●景気の変動 1 +3

最も大きな原因は「設備投資」→( )の波(10年)

・在庫変動(約3年)→( )の波

設備投資

・建設投資(20年) →( )の波

・技術革新(50年)→( )の波

※その他、リーマンショック等海外の影響、コロナ禍等によって、不況になることもある

●ケインズ理論

①供給量(生産量)は「( )需要」で決まる

「欲しいな~」という欲望ではなく、実際の「貨幣支出」を伴う需要

②有効需要 = 消費 + ( ) + 政府支出 + ( 輸出 - 輸入)

③有効需要のいずれかの要素が変化すると景気変動が起こる

※「( )投資」による変動がジュグラーの波

●景気循環 3 +1

「( )投資」にかかわるキチン循環に注目してやると・・・

①好況期

物が売れる → 生産「( )」

※ところが商品がある程度いきとどくと

②後退期

需要が少なくなり 商品が売れ残る →生産「( )」状態

→ 在庫 > 出荷

③不況期

生産「( )」 在庫で対応

④回復期

→ 在庫 < 出荷 生産「( )」

●物価の変動 1+3

インフレとデフレ、そしてスタグフレーション

・ 好況→物価上昇・貨幣価値の( )がインフレ

・不況→物価下落・貨幣価値の( )がデフレ

・不況であるにもかかわらず物価が上昇するのが( )

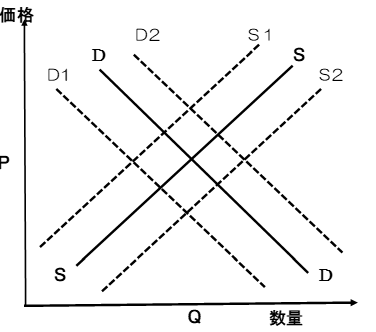

●インフレの2形態 + 1

①需要が増えた時

ディマンドがpullするインフレ

→Dが( )にシフト

②生産コストが増えた時

コストがpushするインフレ

→Sが( )にシフト

※+1 インフレになるのは円高or円安? → ( )

円安だと輸出に追い風で一時輸出インフレ

●インフレ例

・通貨の過剰発行 戦後直後のハイパー・インフレ

・海外原材料の値上げ ( )時の狂乱物価

※量的・質的緩和政策

→現在の経済政策でインフレになるはずだが・・・ならない

●インフレ、デフレ・・・喜ぶのはどっち?

現在日本はデフレ 2%のインフレを目標にしている

インフレで喜ぶのはどっち?

※ 株持ちの資産家? 預貯金持ちの資産家?

※←貨幣価値が( 下落 )

※ 年金暮らしの高齢者? ローンを組んでいる現役組?

※←貨幣価値が( 下落 )

●インフレ・デフレにかかる日本の3段階

①高度経済成長、基本的にインフレ基調

②オイルショック後にインフレ、その後( )、

・・・その後、回復し、安定成長で再びインフレ基調

※ただし、1985プラザ合意 円高で デフレ

③バブル経済崩壊1991でデフレ、デフレスパイラルで長期不況

追い打ちは2008リーマンショック

2011東日本大震災

そして現在のコロナ禍

失われた10年→30年?

●トレードオフ・機会費用・比較優位

・人々は何かを生産/消費しようとすれば、他の何かを生産/消費することを諦めなければならない

→ 「トレード・オフ」・・・経済学はこのトレードオフを考慮に入れる学問でもある

・あることを選択した時、他の何かを諦めた時に失われた最大の便益を「機会費用」と呼ぶ

・他国より、あるいは他人より、低い「機会費用」で生産できる財を「比較優位」財と呼び、

全ての国にあるいは全ての人に、「比較優位」なものがある

→比較優位を尊重するのが経済学でもある

・・・市場経済における 分業、協働

→得意な点を活かし全体での富を増やす