【知っ得】囚人のジレンマ④囚人のジレンマ・・・選択が無限に繰り返されるとしたら

「東京書籍」「公共」の教科書に、さらに新しい視点から「囚人のジレンマ」を扱ったものがあることを紹介しておきたい。

これまでの「囚人のジレンマ」は、「一回限りの場面」を想定していた。その場合、自分の利益を優先してしまい、「非協力」の戦略を取ってしまうというものであった。

しかし、「繰り返し行われる場合」はどういう展開になるのか?違った展開になるのだろうか?という問題意識である。

1回目は、とりあえず、各人が、協力か非協力か選択する。その選択と、その結果がどうであったかを「双方が知っている」とする。そして、選択が何度も続く、無限の繰り返しと想定する。

留意したいのは、囚人のジレンマは、まさに、囚人ということで、相手の意思決定が分からないという設定であったが、この場合は、相手の意思決定、前回どんな選択をしたかを知ることができるという設定である。

その際、対応は様々な戦略があろうが、ここでは、各人が「トリガー戦略」をとるとする。「トリガー戦略」というのは、「相手が過去に裏切っていない限り協力」するが、「相手が一度でも裏切ったら協力しないというもの」。

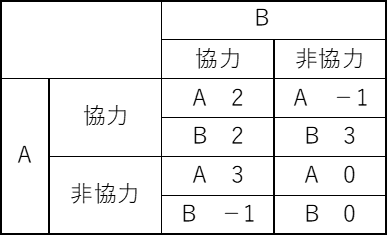

上記の表に示されるように、「協力」すれば2点、「非協力」を選べば3点。しかし、「非協力」を選んだ場合、次回から相手が「トリガー戦略」をとるならば、0点となってしまうという設定。

ここで、一方が、「1回目は協力、2回目は非協力」をとった場合と、「一貫して協力」した場合と、どちらが得なのか?比較してみよう。

以下、①~⑥の得点はどうなるか?

①は3点、②は2点、2回目までのところでは「非協力」が得、しかし3回目③は0点、④は2点となり、「協力」の方が逆に利得が多くなる。4回目も同様で⑤は0点、⑥は2点。

①は3点、②は2点、2回目までのところでは「非協力」が得、しかし3回目③は0点、④は2点となり、「協力」の方が逆に利得が多くなる。4回目も同様で⑤は0点、⑥は2点。

と言うことで、囚人のゲームが、「繰り返しのゲーム」なら、「協力」が最良の選択となるということである。

で、ここで何が重要かと言うと、ほとんどの産業では、競争の構造はこの「繰り返しのゲーム」である。1回限りの競争ではない。

そうなると、「値下げ競争」でお互いが疲弊していくのではなく、「長期的利益」を重視し、競争相手を叩くのではなく、お互いがwin-winになるような「棲み分け」とか「技術革新・イノベーション競争を志向する」といった方法をとることで、「囚人のジレンマ」を克服することができる・・・ということになる。

で、上記では「トリガー戦略」というものをとったが、実は、最も理に適った戦略は「オウム返し戦略」とのこと。教科書には出てはいないが、案外、共通テストでも取り上げられるかも・・・と言うことで、補足しておくと、これは、まず最初に「協調」し、後は相手の前回の戦略の真似をしていくというもの。相手が裏切ったらこちらも裏切り、相手が協調したらこちらも協調する。「トリガー戦略」は相手が1度でも裏切るとゲームが終わるまで裏切り続けるが、「オウム返し戦略」では、相手が協調に戻ると自分も次に協調に戻る。柔軟な戦略であり、この戦略を推奨した政治学者アクセルロッドによると、「自分からは裏切らない」というところが肝で、その単純性も相まって、「相手も裏切らない方が得策だということに気づき」、協調ベースの戦略へと転換を促す。そして、結果として両者ともに2点を取得し続けることができ、長期的な得点を高くすることができる。

こうした、「囚人のジレンマ・・・繰り返し行われとしたら?」からは、 「短期的なスパン」でものを判断することの怖さ、逆に「長期的なスパン」でものごとを判断することの大切さを学ぶことができる。

また、「囚人のジレンマ」は「互いを信頼し合えなければ、自分の利益を優先してしまい、結果として、全体(両者)にとっては望ましくない選択になってしまう」ということに警笛を鳴らしたものであるが、逆に、最後は「信頼」「協調」こそが大切であるという提言になってきた。

では、人間は、そうした競争相手との「協調」をよしとするような、「利他的な存在」なのであろうか?という根本的な疑問にぶち当たる。

そこで、「東京書籍」「公共」では、さらに「最後通告ゲーム」というものを引き合いに出してくる。

この「最後通告(通牒)ゲーム」について、ここでは簡単に触れる程度にとどめるが、「実験者はAに1万円渡し、それをBと自由に分けるように言う。BはAの分け方が気に入らない時は受け取りを拒否できる。しかし、その場合は、AもBもお金をもらえないというもの」。AもBもジレンマに陥る、受験生諸君<君たちAの立場であったら、どう分け合うであろうか?最も経済的に利があるのは、Bに1円だけ与えて自分が9999円せしめるというもの。相手に1円与えているのだから、相手も1円ももらえないよりましであると判断するのではないか?というもの。しかし、さすがに多くの人はこの選択はとらないのではないか、というのがこの思考実験の肝。自分が9000円、相手が1000円、自分も相手も5000円ずつという人もたくさんいるのではないか?で、自分が6000円、相手が4000円というのがどうも平均のようで、この実験は、人間のうちには、独り占めはよろしくない、「公平性」も考慮すべきだという「協調性」がある、「利他的」側面もあるということを実感することができるゲームとされている。

だが、本当に「利他的」存在になれるのかどうか?となると、疑問が残る。1回限りの「囚人のジレンマ」もその一例であり、また、「共有地の悲劇」あたりも、人間の利己主義に警笛を鳴らしたものであろう。

「共有地の悲劇」は、次回深掘りしようと考えているが、誰もが利用可能な共有の放牧地では、ある人が利益をあげようと家畜数を増やしていったとする。そうすると、牧草が不足して、全体としては損失が生じてしまう。しかし、他の個人も、自分も利益をあげたいと羊を増やしていったとする。そうなると、結果的には牧草がいよいよ減っていき、最終的には全員が放牧ができなくなるというジレンマである。

人間はやはり利己的なところもある。

と言うことで、ある意味人間はアンビバレントな両義的存在である。であるなら、どういうかたちで「公共空間」を作っていけばよいのか、それが科目「公共」で追究するところになる。

このブログ全体を通じて、この問い立てに対する考察を一緒に展開していこう。